LASISA、日刊ゲンダイDIGITAL、Yahoo!ニュース:2024年2月9日掲載

20~30代女性の約2割「超年上男性は恋愛対象になる」ってホント?

年の差婚する女性の【特徴】とは

「親子の法則 人生の悩みが消える『親捨て』のススメ」の著者・三凛さとしさんが、「20歳以上年上の男性との恋愛経験と家族関係」について調査をし、その結果を発表しました。

20~30代女性の2割超「超年上男性が恋愛対象」

あなたの周囲にも、年齢差のあるカップルがいるのはないでしょ

うか。年上の男性と結婚する女性には、どのような傾向があるのでしょうか。家族との関係が関わってくるのでしょうか。

「親子の法則 人生の悩みが消える『親捨て』のススメ」の著者・三凛さとしさんが、「20歳以上年上の男性との恋愛経験と家族関係」について調査をし、その結果を発表しました。

調査は、2024年1月24日(水)、20歳以上40歳未満の女性3996人を対象に、インターネット調査で行われました。

それによると、「20歳以上年上の男性と次のような関係になったことはあるか?」という質問に対し、76.3%が「ない」と回答したものの、23.7%が「恋愛(付き合った)」(14.0%)、「好きになった」(11.8%)、「結婚」(5.7%)などの経験があることが判明しました。

家族関係を調査

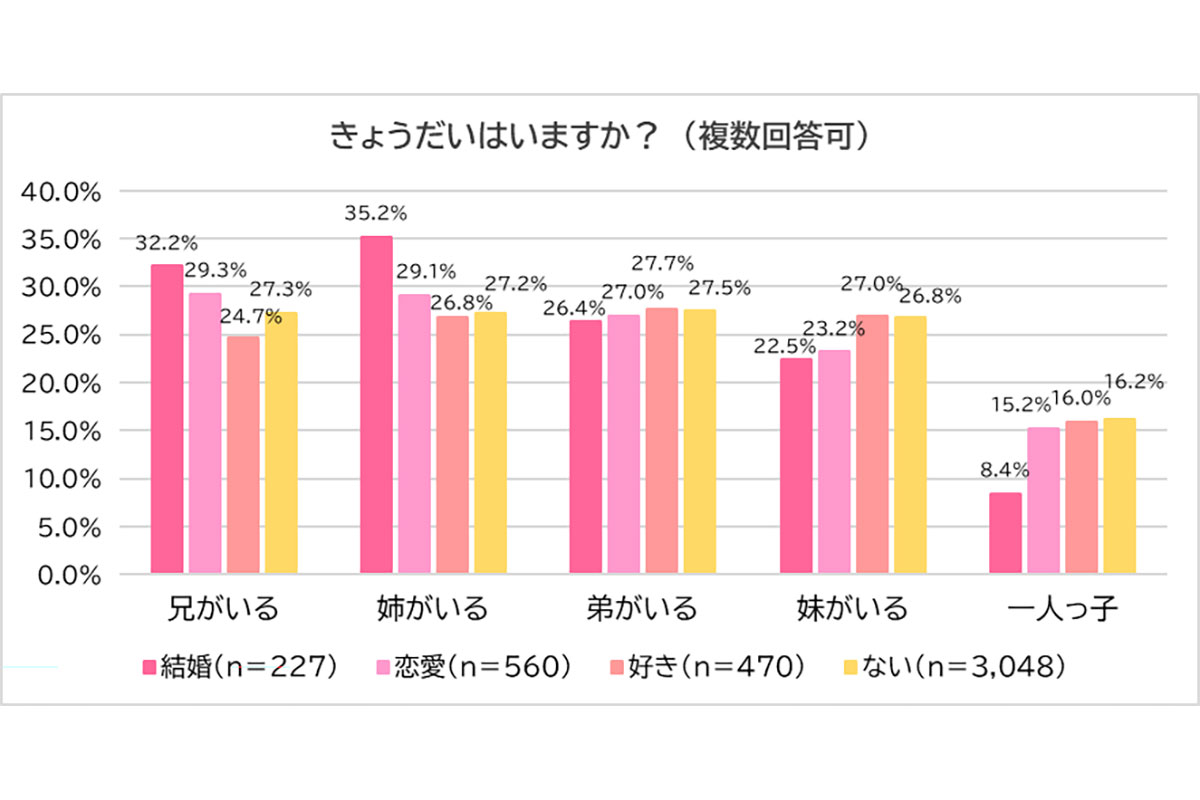

続いて、それぞれの回答者に対し、「きょうだいはいるか?」という質問をしたところ、結婚経験者(以下、「結婚」)は、恋愛経験者(以下、「恋愛」)や好きになったことがある人(以下、「好き」)、未経験者(以下、「ない」)に比べ、弟や妹がいるよりも兄や姉がいることが多く、一人っ子が少ない結果でした。

今度は、「未成年期、父親との関係はどうだったか?」という質問に対し、「とても良かった」(結婚:22.0%、恋愛:16.6%、好き:15.5%、ない:13.2%)と「良かった」(結婚:25.1%、恋愛:18.2%、好き:20.2%、ない:19.3%)、「どちらかと言うと良かった」(結婚:25.1%、恋愛:32.0%、好き:28.1%、ない:29.4%)となり、20歳以上年上の男性との関係が深い人ほど父親との関係も良好だったことがわかります。

三凛さんは、「英語圏では『Daddy issues』という現象も指摘されるなど、一般的に『父親から愛されなかったと感じる人ほど、年上の男性に引かれる』と考えられがちですが、今回のアンケートで、未成年時代に父親との関係が良かった人ほど、20歳以上年上の男性と結婚や恋愛に発展する可能性が高いことが明らかになりました」とし、その理由を次のように分析しています。

「一般的な『父親からの愛情を埋めるために、年上の男性と恋愛関係になる』という説明ではなく、むしろ、年上の男性が父親のような安定感や魅力を持っているため、年上の男性に引かれる傾向が強いことが浮かび上がりました。

心理学者のジョン・ボウルビィが提唱した『愛着理論』によると、子供時代の親との関係が成人後の愛情や愛着に影響を与えるとされています。父親との良好な関係が子供に安定感や安心感をもたらす場合、成人後も安定感を求める傾向があり、それが年上のパートナーとの関係につながる可能性があることが、今回のアンケート結果でも示唆されました」(三凛さん)

超年の差カップルは減少する可能性

三凛さんは、「将来的には20歳以上歳の差のあるカップルが減少する可能性が高い」と推測します。

「日本では少子化が進行しており、一人っ子の割合も急速に増加しています。

今回のアンケートに回答した女性の中で、20歳以上年上の男性と結婚した人や恋愛関係のある人は、共に兄姉が多く、結婚した人においては一人っ子の割合が極端に低いことが明らかになりました。これは、年長者との関係が年齢差のある恋愛に影響を与えている可能性があることを示唆しています」(三凛さん)

その他のメディアにも転載されました!

よろず〜ニュース

gooニュース

gooニュース

Yahoo!ニュース